“Viviamo in un mondo impazzito”. Questa è la frase più frequente che sentiamo e che noi stessi pronunciamo, di fronte alle guerre (vecchie e nuove) in corso e a vicende politiche dove le paure collettive vengono alimentate per avere voti a buon mercato: come è sempre avvenuto, ma oggi senza un quadro di contenimento. Come si spiega l’impazzimento?

Me lo chiedo dalla posizione di un socialismo europeo che ha sempre prescelto la democrazia rispetto ai regimi totalitari, e che per questo ha sempre preferito abitare in Occidente, naturalmente guardando con favore alla progressiva democratizzazione che dopo il 1989 aveva investito non solo l’Europa, ma quasi tutto il continente americano, e una parte dell’Africa e dell’Asia. E proprio da quella prospettiva, le critiche alle scelte di quanti hanno avuto maggior potere, e quindi inevitabilmente maggiori responsabilità, nell’orientare la politica mondiale non possono avere niente in comune con le accuse all’“imperialismo americano” di qualche decennio fa, oggi riprese in Italia con pari superficialità da figli o nipoti di quegli accusatori.

Va ricordato che durante la guerra fredda il blocco occidentale e il blocco sovietico non esaurivano la loro forza nella dimensione militare, ma erano cementati da una compresenza di dimensioni (politica, economica, culturale e ideologica), che aumentava sì la conflittualità fra opposte concezioni del mondo, ma garantiva pure maggior certezza, perfino al di là del paradossale “equilibrio del terrore” generato dalla deterrenza nucleare.

Dopo il 1989, è esattamente tale compresenza a venire meno. Vecchi imperi si dissolvono e nuovi imperi nascono, ma spesso per singole dimensioni: gli Stati Uniti mantengono una supremazia solo sotto i profili militare e in parte monetario, l’Unione europea si afferma come impero ma solo dal punto di vista economico, mentre sul piano culturale e ideologico si confrontano grandi confessioni religiose senza che alcuna raggiunga una posizione egemonica. Il tutto nell’ambito di una globalizzazione che consente per giunta la formazione su scala transnazionale di soggetti privati i quali tendono sempre più a trascendere la sola sfera economica. La frammentazione di soggetti pubblici e privati e delle dimensioni in cui ciascuno prevale è dunque la caratteristica dominante del multipolarismo del nostro tempo. Con una conseguente estrema incertezza politica.

Nessuno può dire se, in tali condizioni, una potenza egemone diversa dagli Stati Uniti avrebbe potuto creare un impero più solido. Quello che si può dire è che gli Stati Uniti erano un Paese particolarmente inadeguato allo scopo. In un libro uscito in italiano nel 2003, Michael Ignatieff parlò con qualche ironia di “Impero light”, già prima che la disastrosa invasione dell’Iraq manifestasse i suoi effetti di lungo periodo.

L’invasione dell’Iraq compiuta alla testa di una “Coalizione di (Stati) volenterosi”, non della NATO, aveva un intento molto più ambizioso di quanto si sia di solito notato. A differenza degli interventi unilaterali del recente passato, non era sostenuta da ragioni umanitarie, e non fu mai giustificata dalle Nazioni Unite. Essa si proponeva esplicitamente di rompere l’ordine internazionale edificato nel 1945, sancendo il primato degli interventi militari unilaterali sul principio del ricorso al consenso collettivo degli Stati al fine di legittimare l’uso della forza. Da questo punto di vista, il fatto che l’intervento americano non abbia ottenuto il consenso della comunità internazionale neanche a cose fatte (come era invece avvenuto ad es. per l’intervento nel Kosovo), rivela il fallimento politico e giuridico del tentativo. Il che non vuol dire che l’ONU basti a garantire la pace e la sicurezza collettiva.

Nel frattempo lo scongelamento dei blocchi era già avvenuto, con quella frammentazione di dimensioni che abbiamo riportato. Gli Stati Uniti erano diventati solo il gendarme del mondo, e un gendarme odiato anche a causa di una postura imperiale che in loro resisteva ben oltre la semplice occupazione militare di un certo territorio. L’esito delle primavere arabe rivelò così il fallimento del ricorso al soft power americano. Il loro power poteva essere solo hard, e perciò tanto detestato da diventare un alibi per il terrorismo internazionale e per una soluzione demenziale come il Califfato.

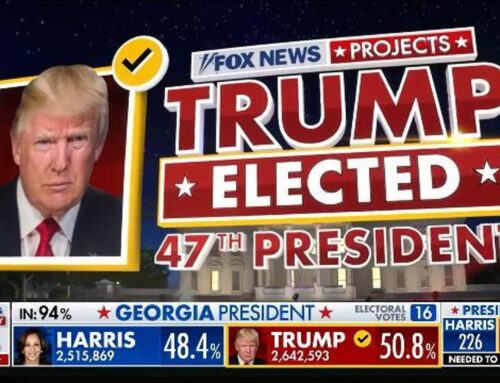

L’Europa non poteva essere un’alternativa. Cresciuta come impero solo commerciale, parassita degli Stati Uniti sul piano militare, è sempre rimasta abbastanza divisa politicamente da non poter funzionare come attore unico. Questo è diventato il vecchio Occidente dal punto di vista della sua proiezione internazionale. I guai interni sopravvenuti nell’ultimo decennio sull’una e sull’altra costa dell’Atlantico dal punto di vista democratico si aggiungono dunque a una grande precarietà di equilibri su scala mondiale. Essa deriva dall’interesse delle autocrazie, ormai sempre più collegate fra loro, a sfruttare in ogni modo le debolezze dei Paesi democratici.

Per evitare la caricatura di un mondo diviso in buoni e cattivi, non c’è altro modo che guardare dentro il campo democratico, cominciando a ricercare le cause dell’impazzimento senza perdere la bussola.

Scrivi un commento